Le second régime

Le vol dit « au 2ème régime » constitue une phase durant laquelle l’avion se trouve à forte incidence et donc à vitesse faible. En terme de définition, on distingue 2 frontières pour séparer cette plage de 2ème régime de celle du « 1er régime »:

- soit la vitesse correspondant au minimum de la courbe de puissance nécessaire au vol (Vpmini). Dans la zone située en dessous de Vpmini, et si on considère le vol en palier, la puissance nécessaire au vol augmente quand on veut réduire la vitesse, ce qui est l’inverse du vol effectué à des vitesses supérieures à Vpmini, appartenant au 1er régime. La puissance motrice n’intervient donc pas pour définir cette limite 2ème régime / 1er régime

- soit la vitesse induisant un taux de montée maximum (Vy), ce deuxième critère faisant donc intervenir la puissance pouvant être délivrée par le moteur. Cette définition est souvent utilisée, c’est celle qui est introduite ici, en ne traitant uniquement que du cas d’un groupe motopropulseur (GMP)

Note: certains auteurs mentionnent Vfmax (vitesse de finesse maximum) pour la séparation des 2 régimes. En dessous de cette vitesse, la traînée, et donc la traction moteur nécessaire, augmente quand la vitesse diminue. Ce critère est néanmoins très rarement rencontré.

Cette phase de vol au 2ème régime se rencontre essentiellement durant la finale avant atterrissage et la montée initiale après le décollage. Et bien sûr, lors des exercices de vol lent effectués lors de la formation de l’élève-pilote !

Présentation habituellement rencontrée : réalisme du phénomène ?

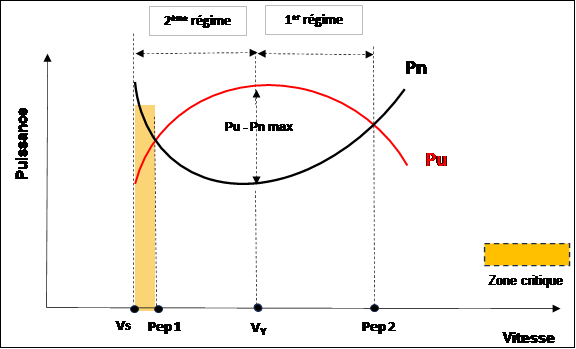

Toute documentation se voulant expliquer – à juste titre – ce domaine particulier du domaine de vol introduit de manière systématique le type de graphique suivant, dans lequel sont représentées les courbes de puissance nécessaire au vol (Pn) et puissance dite « utile » délivrée par le GMP (Pu) en fonction de la vitesse de l’avion. Ces courbes sont « d’allure générale » mais on est conduit néanmoins à des interrogations sur leur représentativité réelle de ce domaine de vol.

- La convexité / concavité des courbes Pn et Pu est-elle réaliste ?

- Le sommet de la courbe Pu se situe-il dans le domaine de vitesses usuel de l’avion ?

- Est-il physiquement possible que la courbe Pn présente une branche verticale à l’approche de Vs, celle-ci étant associée à une puissance très élevée ?

- Les courbes se croisent-elles tout le temps dans les basses vitesses (point d’équi-puissance Pep1) quelque soient les conditions de puissance appliquée, de la masse avion, des conditions météo,… ?

- L’écart (Pu-Pn) max, induisant la Vz max, correspond-il systématiquement au minimum de la courbe Pn ?

- Pourquoi, afin d’illustrer plus précisément cette zone du domaine de vol, ne présente-t-on jamais des graphiques comportant des valeurs réelles (ou voisines de la réalité) de vitesses et de puissances pour Pu et Pn ?

Les courbes Pu et Pn peuvent effectivement se croiser dans les basses vitesses sous certaines conditions et par conséquent présenter une zone critique, mais ce n’est heureusement pas le cas dans une majorité de vols. Sinon, il ne serait jamais possible, par exemple, de réaliser des exercices de décrochages complets en conservant le palier avec une puissance inférieure à la puissance maximum ou en montée à puissance maximum. La présence de la zone critique signifie que la vitesse de décrochage (Vs) est inférieure à la vitesse Vpep1 et que celui-ci ne peut se produire que sur une trajectoire descendante.

Courbes théoriques calculées

Ci-dessous 3 graphiques montrant les courbes théoriques établies à partir des caractéristiques des avions (moteur, cellule) dans les conditions indiquées. Celles-ci ne peuvent évidemment représenter exactement la réalité en raison de l’incertitude sur les valeurs utilisées pour le calcul théorique (Cpx, e, rendement hélice). Néanmoins, pour le DR 400, elles sont confortées dans leur ordre de grandeur par des mesures en vol.

Pour les DR 400, les courbes Pu sont établies à partir des données du constructeur du moteur (Lycoming) et des données de rendement hélice (théorique). Voir ICI.

Les courbes Pn sont calculées à partir de l’expression de la valeur de la trainée. Voir ICI.

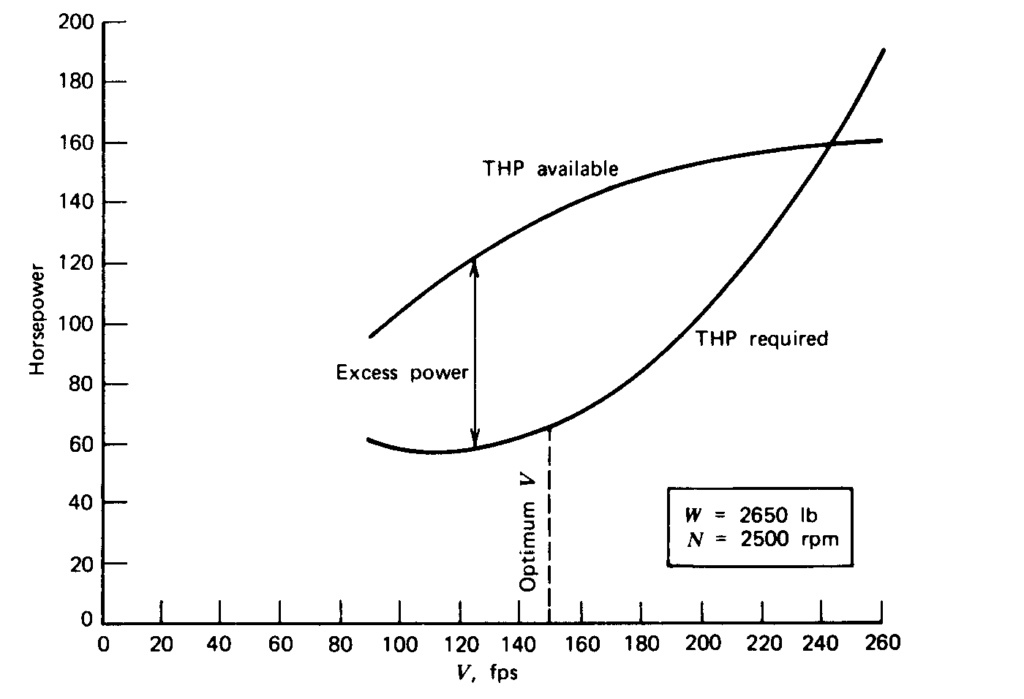

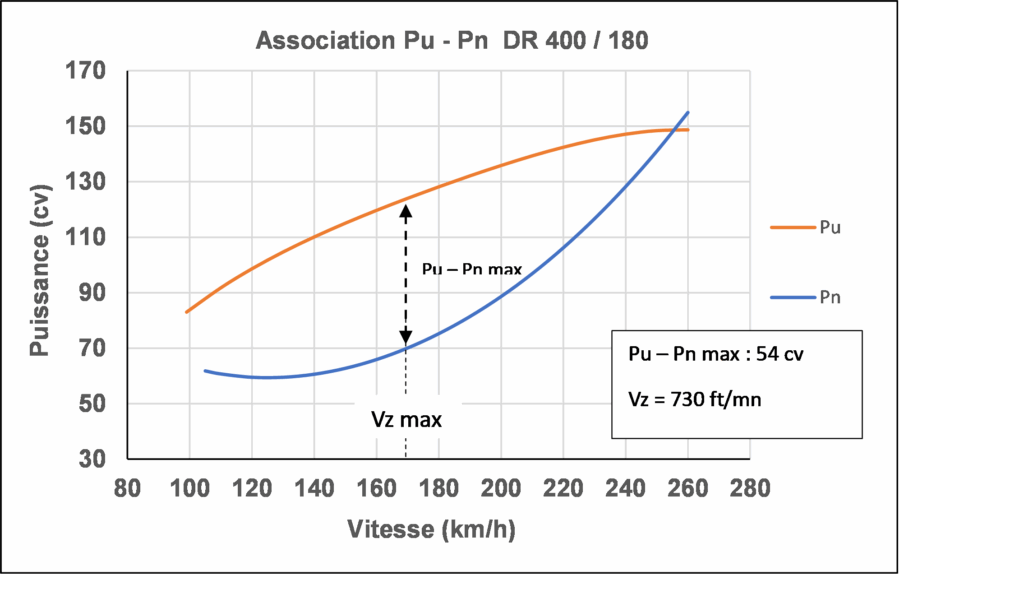

On constate en particulier que:

1. La courbe Pu à puissance maximum augmente de façon continue, résultat principalement de l’accroissement du rendement hélice avec la vitesse de l’avion. Le sommet, correspondant au rendement maximum de l’hélice (de l’ordre de 0.8), se trouve aux environs de la vitesse maximum de vol en palier (croisement des courbes, point Pep2).

2. La forme de la courbe Pn est assez plate dans la plage de vitesses correspondant à Pn minimum et ne remonte pas vers la verticale vers de fortes valeurs de puissance comme présenté souvent. L’équation de cette courbe, de la forme Pn = AV3 + B/V, limitée à gauche par la vitesse de décrochage, ne permet pas une telle représentation. On peut envisager de façon théorique une légère déformation de la courbe due au fait que la relation théorique ci-dessus ne s’applique plus au voisinage immédiat du décrochage, mais en vol, on ne voit pas grand chose…

3. De façon générale, la vitesse à laquelle Pn est minimum (= Vpmini) est faible et donc située dans la zone extrême gauche de la courbe, peu éloignée du décrochage. On démontre que Vpmini = 0,76 Vfmax (Vfmax : vitesse de finesse maximum).Voir démonstration ICI.

En général, Vpmini est de l’ordre de 1.2 Vs.

4. L’écart maximum Pu – Pn se produit à une vitesse supérieure à celle correspondant à Pn minimum.

Piper Cherokee Arrow II

Zp = 0 T = 15°C

Moteur de 200 hp (à 2700 t/mn)

M = 1200 kg (masse maximum)

S = 15.7 m2

ƛ = 6.14 e = 0.7

Cxp = 0,027 (ramené à la surface de l’aile)

Configuration lisse, train rentré

Pu correspond ici à 2500 t/mn, PA maximum (Pm = 185 hp)

(Source: Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics)

DR 400 / 180 Régent

Zp = 0 T = 15°C

Moteur de 180 hp (à 2700 t/mn) S = 14.2 m2 ƛ = 5.35 e = 0,7

M = 1100 kg (masse maximum) Cxp = 0,03 (ramené à la surface de l’aile)

Configuration lisse, puissance maximum.

Note: Il est considéré dans cette simulation théorique que le régime moteur est de 2700 t/mn sur sur toute la plage de vitesse, ce qui n’est pas le cas de ce qui est constaté lors de mesures en vol (voir ICI).

Les rendements d’hélice sont donc plus faibles et par conséquent les valeurs calculées de la courbe théorique Pu sont légèrement inférieures, dans les basses vitesses, à celles déduites des mesures en vol.

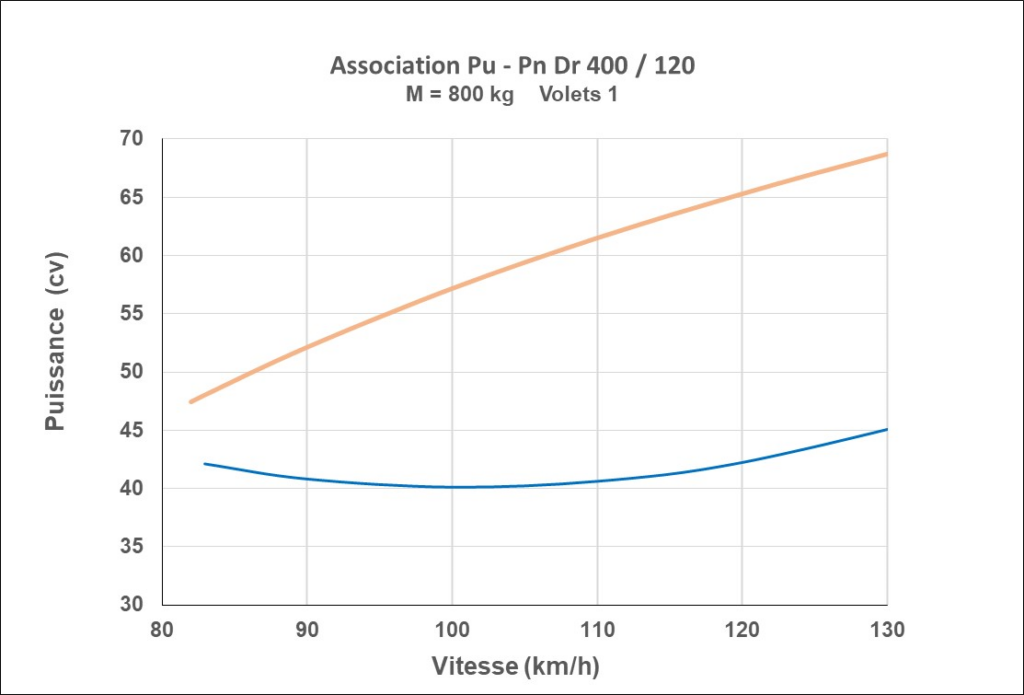

DR 400 / 120

Zp = 0 T = 15°C

Moteur de 118 hp (à 2800 t/mn)

M = 800 kg (masse maximum = 900 kg)

S = 13.6 m2

ƛ = 5.35 e = 0,7

Cxp = 0,040 (ramené à la surface de l’aile)

Configuration décollage, volets 1er cran, puissance maximum, régime ≈ 2400 t/mn sur la plage de vitesse concernée.

Exemple : mesures en vol

Le tableau suivant présente des mesures réalisées lors d’un vol sur un DR 400 / 120 équipé d’une hélice de pas 54″. Le but est l’évaluation de la vitesse verticale (Vz) à partir du variomètre de bord, en fonction de la vitesse, en configuration décollage (1 cran de volets), puissance maximum.

Vz est reliée à l’écart entre Pu et Pn par la relation : Vz = (Pu – Pn) / m.g. Pour une même vitesse, plus l’écart entre Pu et Pn est important, plus Vz est élevée. Un écart nul induit Vz = 0, ce qui correspond au point de croisement des courbes, et donc l’impossibilité à la vitesse correspondante d’effectuer une montée. Un écart négatif correspond à un vol en descente.

Les mesures ont été effectuées entre 1000 et 2000’ QNH, en air parfaitement calme (pas de turbulences), avec les données suivantes:

Masse : 825 kg

Conditions MTO moyennes dans la zone de mesure (1500′) :

P = 960 hPa T = 11 °C

La méthode consiste à réaliser des trajectoires de montée à différentes Vi, à noter la Vz après stabilisation (Vz doit être parfaitement constante pour confirmer l’absence de turbulences). L’expérience est débutée l’avion stabilisé en palier à Vi = 130 km/h. Elle est effectuée plusieurs fois.

| Vi (km/h) | Vz constatée (pieds/mn) | Vz théorique calculée (pieds / mn) |

| 130 | 600 | 450 |

| 120 | 600 | 430 |

| 110 | 400 | 390 |

| 100 | 300 | 300 |

| 90 | 150 | 200 |

| 86 (théorique) | Décrochage | |

On note en particulier que le décrochage intervient l’avion en montée avec une Vz de 150 pieds / mn.

→ Ceci confirme l’absence de zone critique dans ces conditions de masse et de météorologie.

De façon générale, et pour d’autres essais réalisés avec des conditions MTO et de masse différentes, on constate des valeurs mesurées en vol soit supérieures aux valeurs théoriques, soit du même ordre de grandeur. La faible précision du variomètre et bien sûr l’incertitude sur les valeurs utilisées pour le calcul théorique (Cpx, e, rendement hélice) suffisent à expliquer les écarts.

Présence d’une zone critique

Celle-ci apparaît en cas de diminution de la puissance utile Pu (translation de la courbe vers le bas) et/ou une augmentation de la puissance nécessaire Pn (translation de la courbe vers le haut).

- Une baisse de la puissance utile maximum (Pu), peut être causée par :

- Une altitude et / ou température élevée,

- Une réduction de la puissance du moteur due à une anomalie mécanique,

- La baisse du rendement hélice (usure)

- Une augmentation de la puissance nécessaire au vol (Pn) peut être la conséquence de :

- Une masse élevée au décollage, voire supérieure à la masse maximum autorisée, comme ceci se produit hélas parfois,

- Une altitude et / ou température élevée,

- Une dégradation du Cxp de la structure due par exemple à la présence de givre.

La présence de la zone critique peut rendre la phase de décollage particulièrement délicate et générer une probabilité d’accident notable.

Exemple: accident au décollage -voir détails ICI)

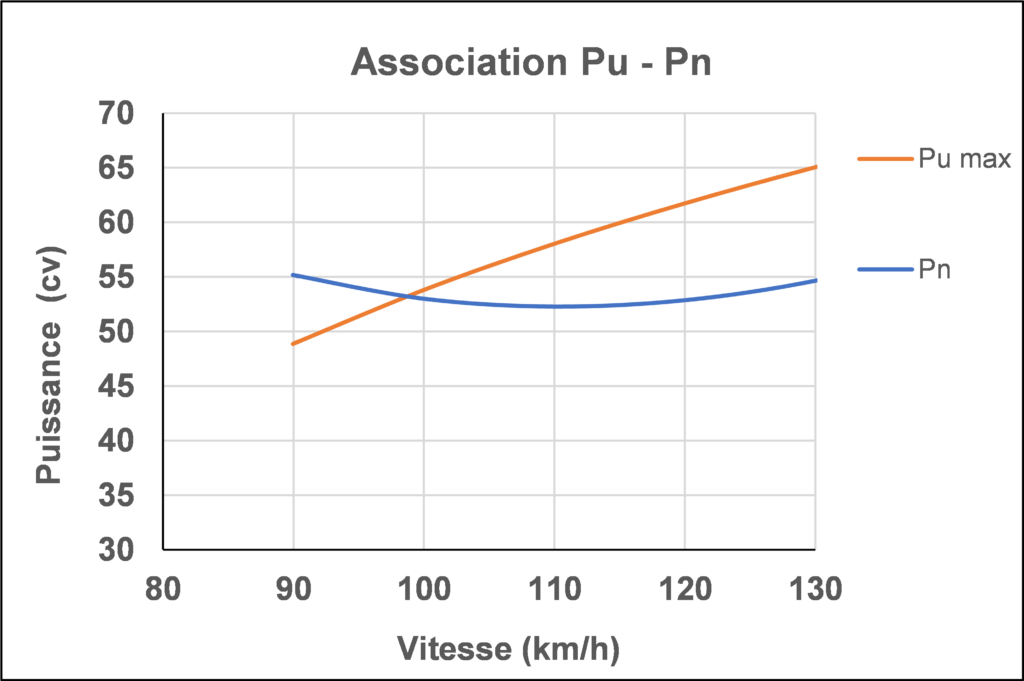

Les courbes suivantes sont tracées à partir des données d’un rapport du BEA concernant l’accident en montée initiale après décollage d’un DR 400/120. La plage critique est importante, conséquence d’une température élevée et d’une masse avion très supérieure à la masse maximum autorisée.

On peut constater que le point d’équi-puissance Pep1 correspond à une vitesse très voisine de 100 km/h qui est la vitesse de rotation indiquée dans le manuel de vol, et donc appliquée systématiquement par les pilotes.

Dans ce cas présent, il faudrait donc effectuer la rotation et la montée initiale à au moins 120 km/h pour bénéficier d’une vitesse verticale « acceptable » mais qui, hélas ici, ne saurait être supérieure à 160 pieds / mn…

Ceci évidemment sous réserve que la longueur de piste et les obstacles dans la trouée d’envol le permettent…

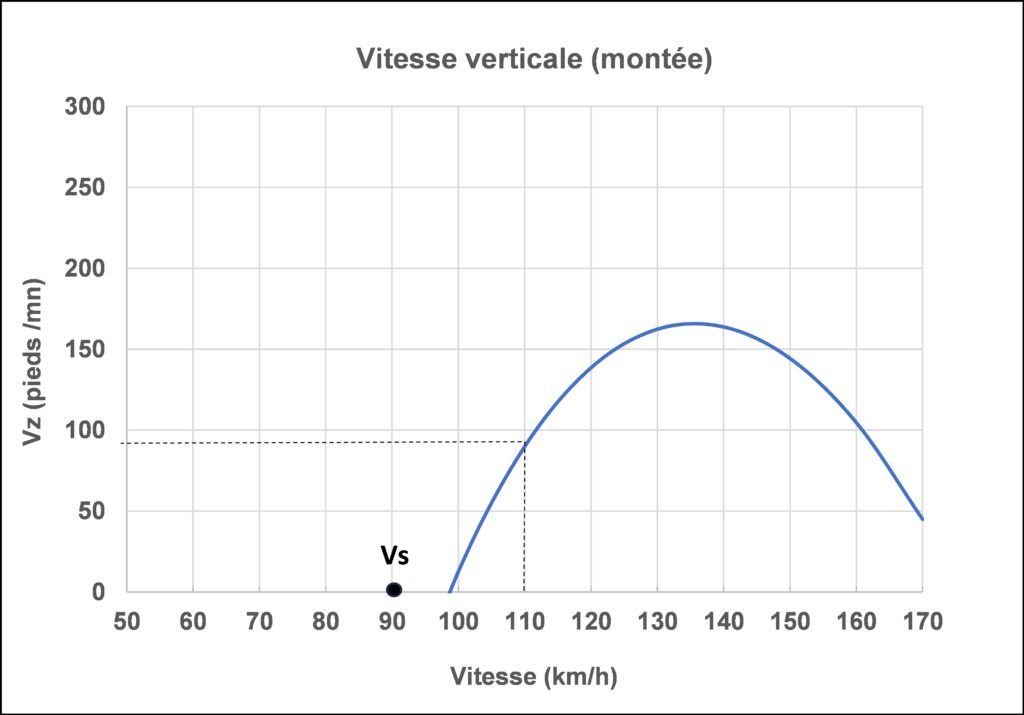

La courbe ci-jointe représente la vitesse verticale (Vz) correspondant aux courbes Pu et Pn ci-dessus.

Le maximum possible est de 160 pieds / mn, correspondant à une Vi de 135 km/h.

Pour 110 km/h, la Vz n’est que de 90 pieds / mn.

Important: dans un tel exemple, il faut comprendre que ce n’est pas le fait « d’être au second régime » qui génère la criticité de la situation, que l’on prenne comme définition de la vitesse de séparation des régimes soit Vpmini (ici 110 km/h), soit la vitesse de Vz maximum (ici 135 km/h).

| → C’est essentiellement la conséquence d’un déficit de puissance disponible (Pu-Pn trop faible au regard de la masse et des conditions météo), induisant sur toute la plage de vitesses (du 2ème et du 1er régime) des valeurs de vitesses verticales, et donc de pente maximum possible après la rotation, dégradées. |

Comment expliquer le second régime à l’élève-pilote…?

L’expérience révèle que beaucoup de pilotes n’ont pas une compréhension optimum du phénomène, considèrent que cette phase du vol est anormale et systématiquement dangereuse. Les raisons sont nombreuses, parmi celles-ci la présentation de ce domaine étant effectuée à partir de courbes de puissance de formes aussi variées qu’il est possible d’en dessiner, sans aucune quantification des puissances et de la vitesse, se croisant systématiquement dans les basses vitesses. Et également la définition plus ou moins floue, suivant les formateurs, de ce que l’on nomme vitesse de séparation des 1er et 2ème régimes de vol.

Il apparaît nécessaire de s’attacher aux points suivants:

1. Bien définir préalablement ce qu’est le domaine de vol dit « second régime », en particulier la vitesse qui le sépare du 1er régime, soit, comme indiqué plus haut:

- la vitesse correspondant au minimum de la puissance nécessaire au vol (Vpmini) ou,

- la vitesse correspondant à la vitesse verticale maximum (Vy).

2. Présenter des courbes de puissance nécessaire au vol (Pn) et utile (Pu) réalistes, correspondant aux caractéristiques aérodynamiques, au GMP et au type d’hélice utilisés sur l’aéronef concerné. En conséquence:

→ Tracer au tableau une courbe Pu montrant un palier sur le domaine de vitesses usuelles d’un DR 400 ou un Cessna 172 est inadapté.

→ Montrer une courbe Pn qui, dans sa partie gauche, remonte de façon verticale vers des valeurs de puissance élevées à l’approche de la vitesse de décrochage, est osé… On peut expliquer de façon théorique une augmentation notable du Cxi au voisinage du décrochage, et donc un léger redressement de la courbe (la relation Cxi = Cz2 / π ƛ e n’est plus applicable à cet endroit), mais les mesures en vol ne permettent pas de mettre en évidence la déformation de cette partie de la courbe. Les formes des courbes Traînée et Pn présentées doivent être cohérentes entre elles. Voir ICI

3. Se cantonner au domaine de vol de l’avion. Une courbe Pu qui démarre depuis V = 0 ne présente aucun intérêt et risque d’entraîner une confusion dans l’esprit de l’élève-pilote.

4. Montrer l’influence de la configuration (lisse ou avec volets), de la masse et des conditions météorologiques (pression, température) sur la position de la courbe Pn.

5. Eviter de présenter systématiquement des courbes Pu et Pn qui se croisent dans le domaine des basses vitesses de l’avion. Ceci peut hélas se produire mais n’est pas une généralité. C’est donc surtout sur ce point particulier de présence d’une zone critique, et les conditions qui peuvent y conduire, que l’accent doit être mis.

Mesures en vol

Dans la mesure du possible, et bien que ceci ne soit pas inclus dans le programme de formation, effectuer des mesures en vol, avec des conditions de masses différentes, en lisse et avec volets, pour illustrer la partie théorique et comprendre le comportement de l’avion, en particulier dans le domaine des basses vitesses:

- vol à puissance maximum à différentes vitesses (donc essentiellement montée) jusqu’à la vitesse maximum possible en palier. A partir des couples RPM / Vi, des données moteur du constructeur et de la courbe de rendement hélice, on peut estimer la courbe de puissance utile Pu à puissance maximum. Voir exemple ICI.

- vol en palier à différentes vitesses entre Vs et la vitesse de croisière maximum. Les couples RPM / Pression d’admission (si disponible) permettent, à partir des données du moteur, d’approcher la courbe Pn. Voir exemple ICI.

- vol en montée continue, à différentes vitesses, à puissance maximum,jusqu’au décrochage (Vs). Les couples Vz / Vi renseignent sur l’écart entre la courbe Pu et la courbe Pn (Pu-Pn = Vz.m.g). La Vz juste avant le décrochage indique – ou non – un croisement des courbes (présence d’une zone critique). Ces dernières mesures doivent (en principe…☺) reboucler avec celles effectuées ci-dessus pour tracer les courbes Pu et Pn.

Décollage et second régime

Quelques informations additionnelles et recommandations ICI…